「私の全財産は長男に相続させたいけど、どうしたらいいだろう」

「遺言書を書いて、全財産を妻に遺したい」

「全財産と特定の家族に遺すための遺言書の文例を教えて欲しい」

ご自身の全財産を特定の方へ相続させるためには、遺産分割協議を避けるためにも「遺言書」を遺すことがおすすめです。そこで、本記事では全財産を特定の人へ遺すための遺言書について、文例や注意点をわかりやすく解説します。

目次

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

遺言書を使って特定の人へ全財産を遺す方法とは

ご自身の全財産を、特定の人へ相続させるためには「遺言書」を使うことがおすすめです。遺言書があれば複数の相続人がいても、原則として遺産分割協議より遺言書が優先されるためです。では、実際に遺言書を書く場合にはどのように記載すればよいでしょうか。

主な2つの文例

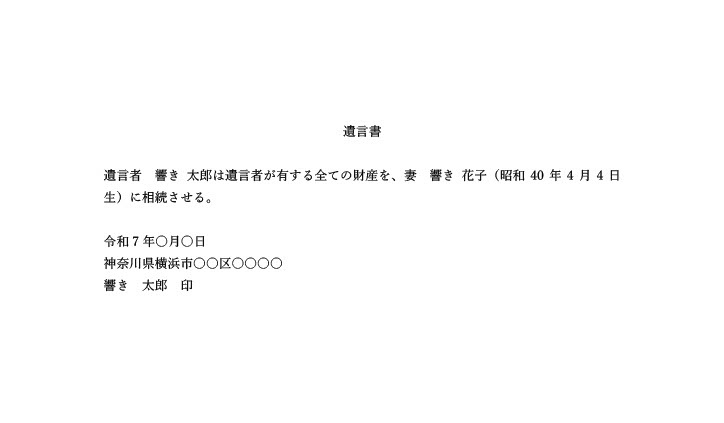

①全財産を特定の人に相続させる場合の簡易的な文例は、以下のとおりです。

上記は非常にシンプルな文例です。この他に、遺言者が所有する財産を遺言書内に記す方法もあります。不動産や預貯金口座などを正しく特定した上で記載しましょう。

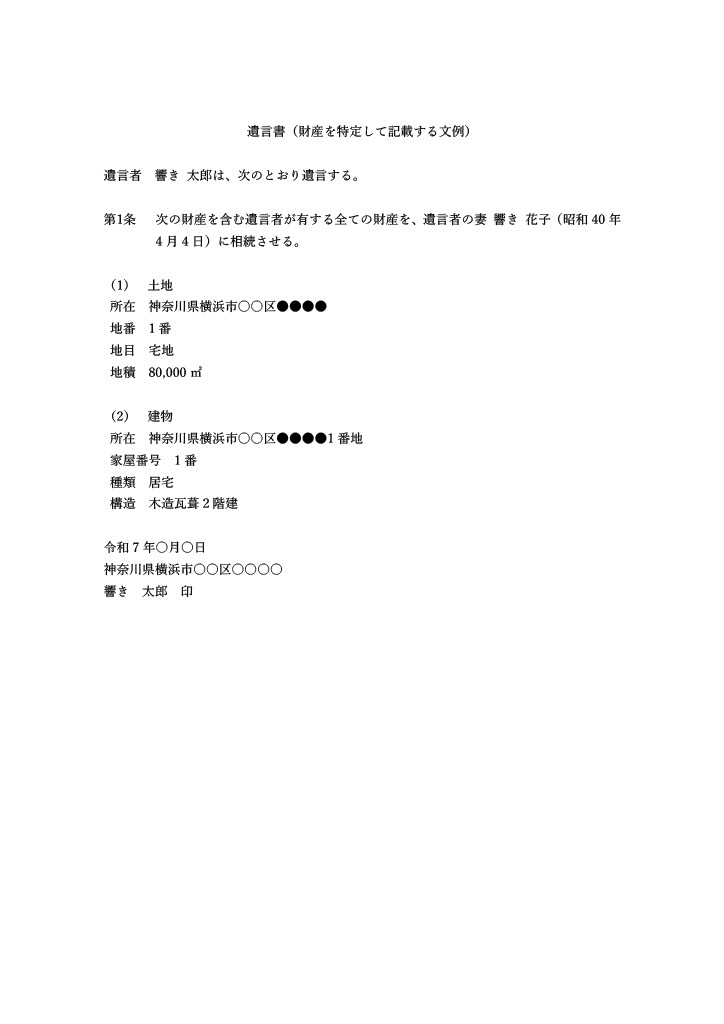

②財産を特定して記載する文例

個人が所有する財産は、誤りなく記載が必要です。たとえば、不動産は登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得し、地番や地目などを正しく記載します。遺言書に誤りがあると、相続登記時にトラブルとなるおそれがあるため注意が必要です。

遺言書なら法定相続人以外に全財産を遺すことも可能

遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合は「法定相続人」しか参加できません。つまり、内縁の妻や夫、法定相続人に該当しない親族等は、遺産をもらうことができないのです。

しかし遺言書の場合は、法定相続人以外の方にも財産を遺すことができます。ただし、記載する場合には注意点もあります。主な注意点は以下の4点です。

1.遺留分を侵害するおそれがある

もしも法定相続人がいるにもかかわらず、内縁の妻や夫、相続人ではない孫などに全財産を遺言書をつかって遺贈(財産を渡すこと)すると、遺留分を侵害するおそれがあります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に与えられている「最低限度の財産を相続時に受け取る権利」を意味し、全財産を特定の1名に集中させると、その他の相続人は遺留分が侵害されてしまいます。

遺留分が侵害されている遺言書は無効ではありません。しかし、残された相続人は、全財産をもらう人に対して「遺留分侵害額請求」を行う可能性があり、トラブルとなるおそれがあるのです。

2.遺言執行者がいないとトラブルになるおそれがある

遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める権限を持つ人を意味します。もしも法定相続人以外の方に全財産を遺贈する場合、その他の相続人が納得しないおそれがあります。しかし、遺言執行者は手続きを円滑に進められるため、トラブルを防ぐ効果があります。

あくまでも遺言執行者は任意で指定するものですが、法定相続人以外に全財産を遺贈する場合は、法律に詳しい専門家に遺言執行者を依頼しておくことがおすすめです。

3.遺贈する理由が不明だとトラブルになりやすい

相続人以外に全財産を遺贈すると、相続人は「なぜ自分は財産をもらえなかったのか」理由がわかりません。今後、モヤモヤした気持ちを長きにわたって抱えてしまうおそれがあります。

遺留分侵害においても言えますが、明確に全財産を特定の人へ遺す理由を遺しておくことで、トラブルなく相続手続きが進められる可能性が高くなります。例として、以下のような内容は納得が得られやすいでしょう。

こうした理由は遺言書内の「付言事項」に記載できます。また、生前に相続人へあらかじめ遺言内容を伝えておくことも、トラブルの回避につながるでしょう。

4. 相続人以外への遺贈は相続税や受け取り方法に注意も必要

相続人以外の方が高額の財産を遺贈されるとき、相続税が発生する可能性があります。この時、相続人以外の人が支払う相続税は「2割加算」となるため、高額納税が発生し重い負担となるおそれがあります。(※1)

相続税に備えておく必要がある場合は、あらかじめ遺言内容を伝えておくこともおすすめです。

全財産を遺贈で受け取ってもらう場合、被相続人の債務も受け取る必要があります。債務の返済義務を負ってしまうため、債務を避けて遺贈したい場合は「特定遺贈」を選択し、返済義務に悩まされないように配慮が必要です。詳しくは下記関連記事をご一読ください。

(※1)国や地方公共団体に遺贈する場合は相続税は課税されません。租税回避にはみなされない法人も同様に非課税です。

これで安心!遺言書をミスなく作るヒント

遺言書を使って特定の人へ財産を遺すと決めたら、次に「無効」にならない遺言書作りを始めましょう。遺言書は誰でも気軽に作ることができますが、誤りがあると無効となってしまうおそれがあります。そこで、この章ではミスなく遺言書を作るヒントを紹介します。

無効になりやすいポイントを知っておくこと

遺言書が無効となってしまうポイントとは、以下の7つです

- 自筆証書遺言でミスが多い

- 証人になれない人が公正証書遺言で証人になっていた

- 記載内容が不明瞭

- 認知症など、判断能力が低下している人が作成した

- 内容が公序良俗に違反している

- 最新の遺言書が見つかった

- 脅迫などの行為で無理矢理作らされた

この中で、特に注意が必要なものは①の自筆証書遺言です。なぜ自筆証書遺言は無効となりやすいのでしょうか。

自筆証書遺言が無効となりやすい理由

自筆証書遺言はいつでも、誰でも気軽に作成できる遺言方法です。公正証書遺言のように、証人を確保する必要がなく、費用もかかりません。しかし、公証人が形式をチェックしないため、不備が起きやすいという難点があります。

特に以下のミスが多いため、自筆証書遺言を使って遺言する場合は、細心の注意が必要です。

・財産目録以外は、遺言者自身が自筆する必要があるがすべてパソコンでつくってあった(文字が書けない方は作成不可)

・訂正箇所を直していない、直し方が曖昧

・相続人に見つけてもらえない

・日付や印鑑、署名漏れ

・音声録音やビデオレターで遺言されていた

こうしたトラブルを回避するためには、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で安全に遺言書を作成することがおすすめです。

公正証書遺言のメリットと注意点

公正証書遺言は公証役場の「公証人」が関与するため、書式の不備が起きにくい遺言方式です。原本も公証役場で保管されるため、紛失や隠ぺいのリスクも回避できます。

また、病気などを理由に文字が書けない人でも、公証人が作成してくれるため無効となりません。入院中の場合は病院へ出張してもらうことも可能です。

一方で、注意点もあります。

公正証書遺言は「証人2名」を確保する必要があります。以下の方は証人になれませんので、除外した上で証人を見つける必要があります。場合によっては公証役場から紹介を受けたり、法律の専門家に依頼することも可能です。

・未成年

・推定相続人

・受遺者

・推定相続人の配偶者や直系血族

・受遺者の配偶者や直系血族

遺言する財産の金額に応じて手数料も支払う必要があります。しかし、公正証書遺言なら裁判所による検認も不要のため、遺される相続人や受贈者の負担が減るというメリットもあります。(※2)

遺言書作成時には、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを比較した上で作成されることがおすすめです。

(※2)自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言なら検認は不要です。

まとめ

本記事では、ご自身の全財産を特定の方へ相続させる「遺言書の書き方」について、文例や注意点を中心に詳しく解説を行いました。全財産を特定の人へ渡す際には、細心の注意を払った遺言書作りが大切です。ぜひ本記事を参考に作成してください。

横浜市の響き税理士法人では、相続税対策も見据えた遺言書作成についてご相談いただけます。まずはお気軽にお尋ねください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

・介護を長年行ってくれた子の妻へ、全財産をあげたい

・お世話になった介護施設に全財産をあげたい

・公共性の高い活動をしている団体に財産を使ってほしい など