被相続人の死去後に、葬祭費などを引き出そうとしたら「口座が凍結されていた」という経験がある方は少なくありません。口座名義人が死亡したことを親族が銀行側に伝えていなくても、口座が凍結されることがあります。

なぜ銀行側は、名義人死亡を把握できるのでしょうか。そこで、本記事では被相続人死亡後に起こる銀行口座の凍結理由や、解除方法についてわかりやすく解説します。

目次

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

銀行はなぜ口座名義人の死亡を把握できるの?

銀行が口座名義人の死亡を把握するルートには、以下の3つが挙げられます。

①親族から口座名義人死亡の連絡を受けたとき

②新聞、被相続人の周囲の人から確認できたとき

③葬儀社の看板を確認したとき

つまり、被相続人の家族以外から死亡の情報を知った時でも、銀行側は口座を凍結することがあります。

市役所から自動で銀行へ通知されることはない

ご家族が亡くなると、親族や同居人等は速やかに死亡届を死亡者の死亡地・本籍地または届出人の自治体に提出する必要があります。

提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した時は、その事実を知った日から3か月以内です。(戸籍法第86条・87条)

つまり、死亡の事実について死亡届を受付した自治体側はすぐに把握することになりますが、自治体側は民間企業である金融機関側に死亡の事実を通知することはありません。

死亡届提出後すぐに凍結されるのではなく、親族からの連絡等の方法で知った後に凍結させます。凍結後は公共料金や家賃、クレジットカードなどの利用料金も引き落とせなくなるため注意が必要です。

銀行はなぜ被相続人名義の口座を凍結するの?

銀行や信用金庫などの金融機関は、口座名義人が亡くなった事実を把握したら速やかに口座を凍結させ、入出金ができないように処理します。その理由は以下の2つです。

相続財産(預貯金額)を確定させるため

銀行が口座名義人死亡によって口座を凍結させる理由には、「相続財産(預貯金額)の確定」が挙げられます。

口座名義人が亡くなった時点で所有していた預貯金は、相続財産の対象であり、遺産分割の対象になります。遺言書がない場合は相続人全員の共有状態となり、いくらが相続財産なのか確定させる必要があります。

自由に引き出せてしまうと預貯金額が変動してしまうため、銀行側が凍結するのです。

また、相続税申告においては口座名義人が亡くなった時点の預貯金額を調べる必要があります。金融機関側は相続人から照会を受けると、死亡日時点の「残高証明書」などを発行し、相続財産の対象額を教えてくれます。

親族同士のトラブルを防ぐため

銀行が口座を凍結させる理由には「親族同士のトラブルを防ぐこと」も挙げられます。

共有状態である相続人の預貯金を、誰かが勝手に使ってしまったら、その他の相続人がもらえるはずの相続財産が減ってしまうおそれがあります。

加えて、勝手に引き出せた責任を、金融機関側が問われてしまうおそれもあります。

このようなトラブルに発展しないように金融機関は凍結を行い、遺産分割協議が成立することを待つのです。

【葬祭費などのお金が必要】口座が凍結される前に引き出せる?

ご家族が亡くなると、葬祭費や医療費の支払いなど、お金が必要となる場面が続きます。では、口座が凍結される前に、お金を引き出すことは可能でしょうか。この章では凍結前にできる対策をご紹介します。

生前に口座からお金を引き出しておく

口座名義人が亡くなる前に、今後必要となりそうなお金を口座から引き出しておくことは可能です。生前に必要な費用を出しておくことで、凍結されてしまうリスクも避けられます。

ただし、生前に被相続人名義の口座からお金を使い込んでいた、と疑われると遺産分割協議の際にトラブルとなるおそれがあります。使ったお金の領収書を保管するようにご注意ください。

生命保険金を活用する

被相続人が亡くなった後に支払われる生命保険金は、指定された受取人固有の財産となるため遺産分割前に使用しても問題ありません。法定相続人になれない内縁の方を受取人にすることも可能です。

死亡保険金は審査が終われば速やかに保険会社側から支払われるため、被相続人の死亡にともなう出費に使うことができます。

また、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなりますが、控除が設けられており、法定相続人なら控除が受けられます。

このため、生命保険へのご加入は相続税対策としても有効です。

口座が凍結された後はどうすればいい?

金融機関が被相続人名義の預貯金口座を凍結した場合、相続人側はどのように口座の解除を行えばよいでしょうか。この章では口座凍結後にできる手続きについて、わかりやすく解説します。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を活用する

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、2019年7月1日よりスタートしている制度です。相続預金の払戻し制度には以下2つの方法があります。

- 家庭裁判所の判断による払戻し

遺産分割調停や審判中でも、家庭裁判所に申立てを行い審判が得られれば、預貯金の全て、もしくは一部の払戻しができます。(※)

(※ただし、単独で払戻しできるのは、家庭裁判所が認めた範囲までです)

- 金融機関への申し出による払戻し

被相続人の預貯金のうち、以下の計算に基づく金額であれば、家庭裁判所の判断を待たずに直接金融機関から取得できます。

ただし、同一の金融機関(各支店ではなく、金融機関単位)から得られる払戻しの上限は150万円までです。詳しくは以下をご確認ください。

参考URL 一般社団法人 全国銀行協会 遺産分割前の 相続預金の 払戻し制度

遺産分割協議完了後に口座名義変更を行う

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議の完了後に口座名義の変更手続きを行います。なお、相続人1名の場合や遺言書がある場合は遺産分割協議は不要です。

口座名義の変更には、主に以下の書類が必要です。

| 口座名義変更手続きに必要な書類 | |

|---|---|

| 相続人が1人の場合 |

|

| 相続人が複数の場合 |

|

| 遺言がある場合 |

|

上記の書類は一般的に必要とされる書類のため、金融機関によっては補足資料を求める場合もあります。詳しくはお手続きを予定している各金融機関に直接ご確認ください。

被相続人口座の凍結時における3つの注意点

被相続人の講座が凍結されると、さまざまな引き落としが止まってしまうため困惑する方も多いでしょう。しかし、預貯金口座を安易に引き出すことで、相続時にはトラブルに発展するおそれもあります。

そこで、この章では口座凍結時に知っておきたい3つの注意点を解説します。

1.相続放棄・限定承認の可能性がある場合

相続財産には現金や不動産といったようにプラスの財産だけではなく、消費者金融や金融機関からの借入であるマイナスの財産も含みます。相続する場合は、相続人は債務も相続することになるのです。

被相続人に高額の債務がある(その可能性がある)場合、相続放棄や限定承認を慎重に検討する必要があります。

被相続人の死後に預貯金口座からお金を引き出してしまうと、単純承認とみなされる可能性があります。すると、相続放棄や限定承認が認められません。

相続放棄などを検討する場合は、弁護士に相談の上で、慎重に手続きを進めましょう。

2.相続人間で対立が予想される場合

相続人間で遺産をめぐって対立が予想される場合、被相続人口座からお金を引き出してしまうと、着服などを疑われる可能性が高くなります。

このような場合、引き出しは払戻し制度の利用に留める、もしくは弁護士に相談しながら判断されることがおすすめです。

遺産分割調停・審判中であっても必要に応じて払戻し制度なら、家庭裁判所が認めれば行えるため、無理に引き出すようなことはしないでおきましょう。

3.相続税にも注意

被相続人の財産は預貯金に限らず、不動産や株式などを含みます。

もしも生前に高額の財産を築いていた場合、相続税が課税される可能性があります。その際には、預貯金は相続財産の計算がスムーズに行えますが、不動産や株式は専門家に相談の上で評価を確定することが大切です。

遺産分割協議や調停などが長引いていても、相続税の申告・納税の期限は「被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」であり原則として延長は認められません。忘れずに準備を進めましょう。

まとめ

被相続人の死後、銀行等の金融機関は被相続人の死亡を知った段階で口座を凍結します。しかし、払戻し制度もありますので、必要に応じて預貯金を引き出すことは可能です。

ただし、被相続人の預貯金を引き出すことで、相続放棄や限定承認に影響する可能性があるため、十分に注意しましょう。

相続については預貯金残高だけではなく、被相続人名義の様々な財産が相続税の課税対象となります。遺産分割協議が長引いた場合でも申告・納税の期限は延期できないため、相続税申告も準備を進めましょう。

横浜市の響き税理士法人は、相続税に関するご相談に広く対応しています。まずはお気軽にお尋ねください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

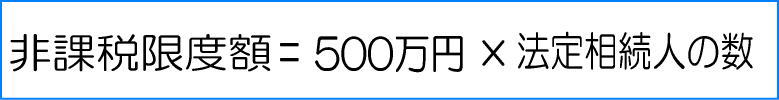

・計算式 相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分