土地に係る相続税は、その土地の場所や用途、更には誰がそれを相続したかによって、大きく異なります。

実際の相続においては、自宅の敷地を相続する場合、自宅そのものや現金預金等の他の財産を含めて相続することが多いですが、今回は100坪の約330㎡の被相続人の自宅の敷地のみを、すべて配偶者が取得した場合の相続税額を計算していきます。

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

土地の評価

遺贈や相続によって取得した財産には、原則として相続税が課され、土地は相続税の課される財産のひとつです。

土地の評価と地目

相続税の税額を算出するためには、取得した財産の価値を数値で表す必要があります。取得した土地の価値を表すことを、土地の評価といいます。

土地の評価は、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに行います。地目は、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期の現況によって判定します。

今回相続税を計算する100坪の土地は、居住用の宅地であると仮定して、以降紹介をしていきます。

居住用の宅地とは

宅地とは、建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地です。住宅や店舗、工場、事務所等の建物の敷地のことをいいます。

このうち居住用の宅地とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地のことをさします。

宅地の相続税額の計算

それでは、この100坪の居住用の宅地の相続税額を計算していきましょう。

その課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算し合算したものが相続税の総額です。

この相続税の総額を各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分し、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

今回の紹介では、債務、葬式費用、非課税財産や遺産額に加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産は無いものとして計算を行います。

宅地の評価

まずは遺産総額を算出するために、宅地の評価を行います。宅地の評価は路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式

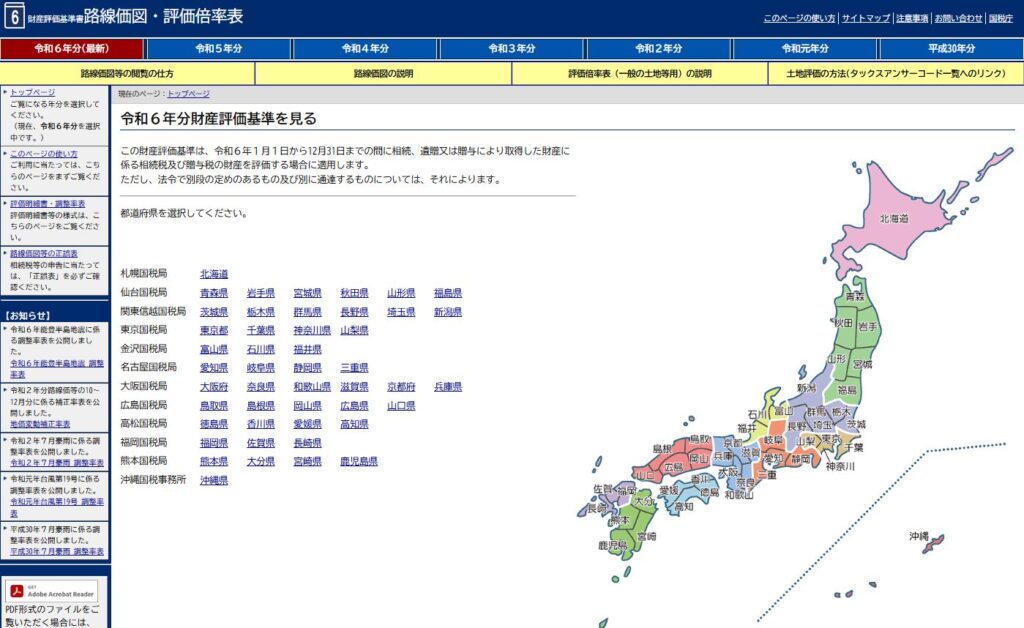

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、毎年国税庁が発表する路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

例えば、横浜市役所(神奈川県横浜市中区本町6-50-10)の令和6年度の路線価は、路線価図に2020Bと表記されています。

仮にここに宅地が所在し補正をしない場合には、2,020千円に100坪である約330㎡を乗じた、666,600千円である66,660万円が宅地の評価額となります。

倍率方式

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

例えば、清川村役場(神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216)の令和6年度の倍率は、倍率表に1.2と表記されています。また、近隣の固定資産税路線価は27,230円/㎡です。

仮にここに宅地が所在する場合には、27,230円に330㎡を乗じ、更に1.2を乗じた、10,783千円である1078.3万円が宅地の評価額となります。

小規模宅地の特例

宅地の評価は上記のように路線価方式や倍率方式によって算出した後に、一定の条件を満たすと小規模宅地の特例を適用し、その評価額を減額することができます。

小規模宅地の特例は相続開始の直前における宅地等の利用区分により、土地の限度面積、減額される割合が異なります。

特定居住用宅地等に該当する宅地等である場合には、土地の330㎡までが特例の対象面積であり、評価額の80%を減額することができます。

例えば、被相続人が居住していた自宅の敷地を配偶者が相続によって取得した場合、その敷地は特定居住用宅地の要件を満たし、小規模宅地の特例を適用することができます。

横浜市役所に100坪の約330㎡の宅地があるとして小規模宅地の特例を適用すると、66,660万円に80%を乗じた53,328万円を差し引いた、13,332万円が相続税の課税価格に算入すべき価額になります。

基礎控除額

基礎控除額は、法定相続人の人数に応じて算出される、課税価格の合計額から差し引くことができるものです。この額は、3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて加算した額です。

法定相続人が配偶者1人と子2人である場合には、3000万円に600万円に3を乗じた1,800万円を加算した、4,800万円が基礎控除額となります。

税額の計算

横浜市役所に100坪の約330㎡の宅地があるとして、課税価格13,332万円の敷地を配偶者が相続した場合の税額を計算していきましょう。法定相続人は配偶者1人と子2人とします。

まずは13,332万円から4,800万円の基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額が8,532万円であることを算出します。

次に課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を計算します。

法定相続分は配偶者が1/2、子が1/4ずつのため、配偶者は4,266万円、子は2,133万円ずつ取得したものとします。

この取得金額に対する相続税額は、配偶者は653.2万円、子は269.95万円ずつであり、これらを合計した1193.1万円が相続税の総額となります。

この相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した各人ごとの税額を計算します。

今回の紹介では、宅地のみが相続財産であり、配偶者がそれを取得したこととするため、子2人に納めるべき相続税額は発生しません。

配偶者に総額1193.1万円が割り振られますが、この税額には配偶者の税額の軽減を適用することができます。

配偶者の税額の軽減とは、配偶者が取得する課税価額16,000万円又は配偶者の法定相続分相当額までは、配偶者に相続税が課されないというものです。

課税価格13,332万円の敷地を配偶者が相続した場合、16,000万円を超えないため、この宅地のみが相続財産である場合においては、配偶者に相続税は課されません。

つまり、今回の事例においては、相続税は発生しないことになります。

まとめ

今回の紹介では、分かりやすくするために、相続財産が居住用の宅地のみであり、それを分割することなく配偶者がすべて相続するという前提で相続税の計算を行いました。

土地の価格が高い場所に分類される、横浜市役所の所在する場所で相続税の計算を行いましたが、この前提では100坪の土地の相続税は0円と計算がされました。

相続税を0円と計算することができたのは、小規模宅地の特例と配偶者の税額の軽減の併用の結果です。

小規模宅地の特例を適用することができると、最大80%の課税価額の減額をすることができるため、居住用の宅地を相続した場合には、その適用要件の確認をすることが大切です。

配偶者の税額軽減の適用は、今回のように配偶者がすべての財産を相続することに子の合意があれば、16,000万円までの遺産については税金が0円になるように計算をすることができます。しかし、その配偶者が死亡した際の2次相続が発生した場合、子に相続財産が無いことに合意できない場合等を考えると、相続人すべてにとって税金が0円になることが最も有利なことであるとも言い切れません。

土地の評価及び特例の適用には、十分な検討が必要となります。実際の相続税の試算を行う際には、専門家のご利用をおすすめします。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

遺産総額から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。その遺産額に加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産を足し正味の遺産額を求め、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。