目次

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

死亡退職金とは?

死亡退職金とは、働いていた方が亡くなったときに支払われる退職金です。本来亡くなった方に支払われるはずだった退職金を、働いていた本人ではなく遺族に支払います。

被相続人が生前勤務していた企業が退職金制度を導入していれば受け取ることができ、金額は企業の規定によりさまざまです。名称は異なりますが「功労金」や「死亡功労金」として支払われることもあります。

一方、企業によっては退職金を導入していても死亡退職金には規定がないこともあるため、必要に応じて確認しておきましょう。遺族が受け取った死亡退職金は、相続税または所得税の課税対象となります。うっかり申告漏れしないよう、相続発生直前まで働いていた人が亡くなった場合はしっかり確認してください。

死亡退職金は「みなし相続財産」

死亡退職金は、みなし相続財産として扱われます。みなし相続財産とは、被相続人が相続発生時所有していなくても相続によって相続人の手に入る財産のことです。

一方、相続財産は本来、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を示し、これを「本来の財産」と呼びます。死亡退職金は、被相続人の相続発生時に支払われているものではないため、被相続人が所有する「本来の財産」ではありません。つまり、「本来の財産」には、死亡退職金は相続財産には含まれないことになります。

しかし、実際のところ、死亡退職金は相続税の課税対象です。被相続人が亡くなることで発生する財産は、相続発生時に被相続人が所有していなくても実質的には相続財産であるとみなされます。

上記のように、相続財産とみなされて課税される財産が「みなし相続財産」です。相続が発生したことで生じる死亡退職金は、実質的な財産だとしてみなし相続財産となります。

相続財産は「本来の相続財産」と「みなし相続財産」で構成

相続財産は、「本来の財産」と「みなし相続財産」で構成されます。本来の財産とは、相続発生時に被相続人が所有し、相続や遺贈により受け継いだ財産です。預貯金や不動産、有価証券や貸付金などの権利まで、経済的価値のあるすべてのものが含まれます。

一方で、みなし財産とは被相続人が生前に所有はしていないけど、課税の公平の観点から相続財産に含まれるべきであるものです。死亡退職金や死亡保険金のほか、相続発生3年以内に被相続人に贈与された財産も含まれます。

本来の相続財産とみなし相続財産の具体例は、以下の通りです。

| 具体例 | |

|---|---|

| 本来の相続財産 |

|

| みなし相続財産 |

|

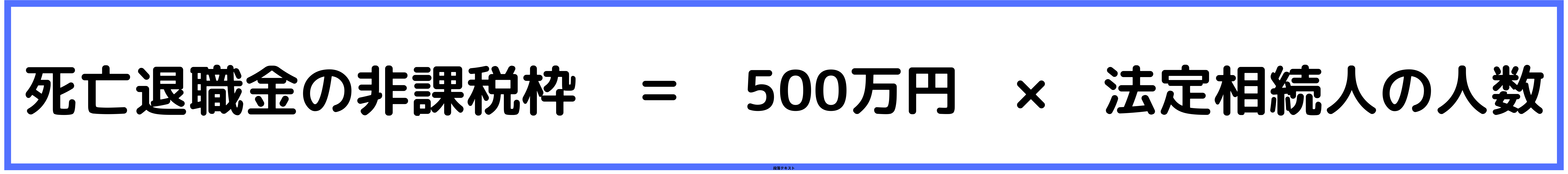

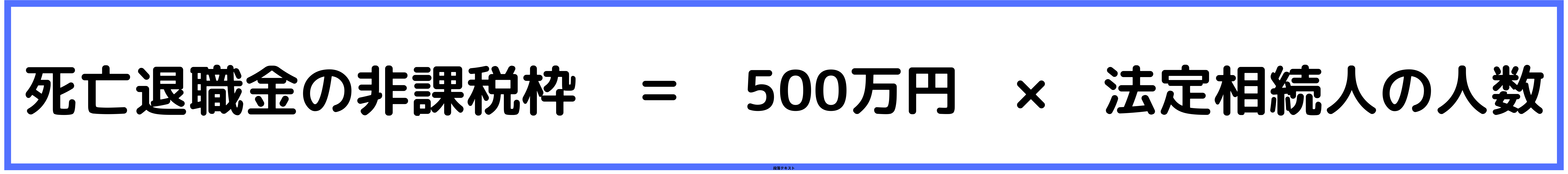

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金には相続税の非課税枠があり、受け取った死亡退職金のすべてが課税対象となるわけではありません。死亡退職金の非課税枠は法定相続人の人数で決められた金額を、死亡退職金を受け取る相続人全員で案分するものです。案分された非課税枠は、各相続人が受け取る死亡退職金の金額から差し引きます。

死亡退職金の非課税枠の算式は、以下の通りになります。

ちなみに、被相続人に養子がいた場合には、法定相続人に含まれる養子の数は以下のように制限されます。

| 被相続人に実子がいる場合 | 1人まで |

|---|---|

| 被相続人に実子がいない場合 | 2人まで |

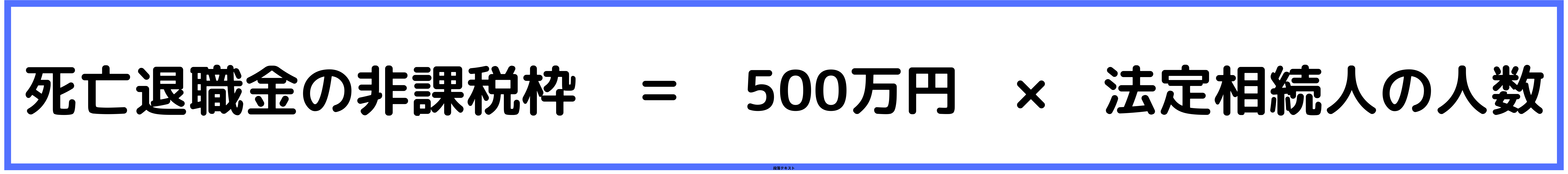

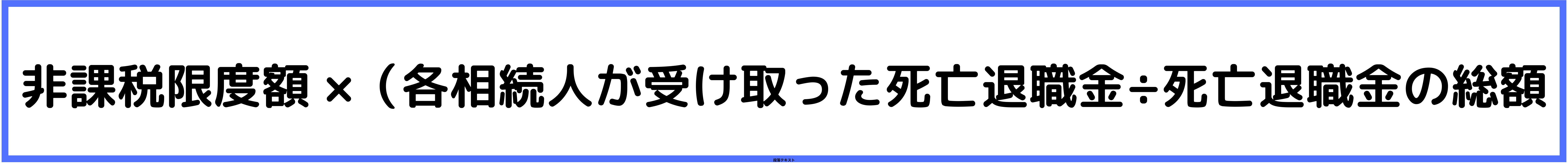

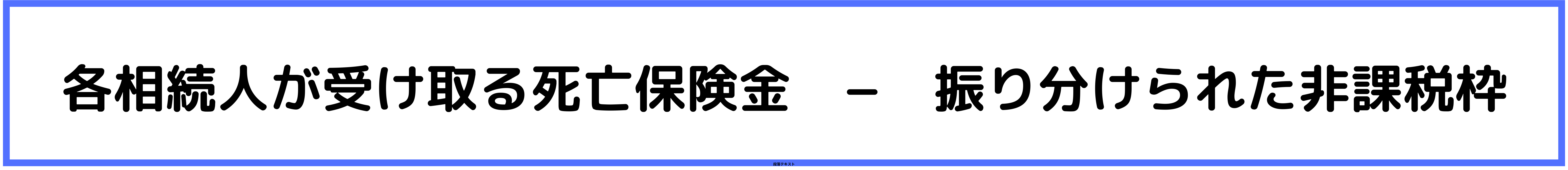

複数の相続人が死亡退職金を受け取る場合の課税額の算出

各相続人に死亡退職金を振り分ける場合は、受け取る金額ごとに相続人の非課税枠を差し引く課税額の計算が必要です。死亡退職金を受け取る相続人ごとの課税額の計算は、次のように行います。

- 被相続人の死亡退職金の非課税枠を算出

- 各相続人に非課税枠を振り分ける

- 各相続人の課税額を割り出す。

それぞれを求める際に用いる計算式は、以下の通りです。

- 被相続人の死亡退職金の非課税枠を算出

- 各相続人に非課税枠を振り分ける

- 各相続人の課税額

では、具体的な数字でみていきましょう。

死亡保険金の非課税枠との併用も可能

死亡退職金の非課税枠は、死亡保険金の非課税枠の併用が可能です。相続税には死亡退職金のほかに、死亡保険金にも非課税枠が設けられています。

どちらもみなし財産で非課税枠の金額も同じなので混同してしまいがちですが、設けられている非課税枠は別々です。要件を満たせばどちらの非課税枠も利用できます。

死亡退職金に相続税がかからない場合

死亡退職金は被相続人の死亡から3年経過した場合など、相続税がかからないことがあります。国税庁が示している相続財産とみなされる退職手当金等は、以下の通りです。

さらに、上記の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、以下のように言及しています。

- 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

- 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

つまり、被相続人の死亡から3年後に支給金額が確定したものは相続財産の対象外となり、相続財産に含まれません。

ただし、相続発生から3年以内に支給金額が決定していて、実際の支払いが3年を過ぎた場合は相続財産とみなされるため注意が必要です。あくまでも、支給額や支給されることが確定した時期が相続発生後3年を経過しているか否かが重要になります。

相続発生後3年経過して支給が確定したら「一時所得」

被相続人の相続発生後3年経過後に支給が確定した死亡退職金は、相続財産ではなく相続人の「一時所得」として扱われます。

一時所得では所得税が課税されるため、死亡退職金を受け取った相続人は所得税の確定申告が必要です。サラリーマンなど例年所得税の申告を必要としていない人でも、所得税の確定申告が必要になるため注意してください。一時所得の確定申告は複雑になるため、税の専門家である税理士への相談がおすすめです。

相続放棄しても死亡退職金は受け取れる

死亡退職金は相続放棄しても受け取ることができます。

相続放棄では、プラスの財産もマイナスの財産もあわせてすべての財産が放棄の対象です。しかし、みなし相続財産である死亡保険金は、厳密には相続財産ではなく、受け取る人の固有の財産となります。

相続放棄の対象となる本来の財産とは異なるため、受取人になっていれば相続放棄した人も死亡退職金の受け取りが可能です。ただし、先ほどの具体例にも挙げたように、相続放棄をすると非課税枠の利用が出来なくなってしまいます。

受け取る死亡退職金が全額相続財産となるため、金額によっては相続税が課税されることもあるでしょう。

一定額を超えた弔慰金は死亡退職金となることも

一定額を超えた弔慰金は死亡退職金と扱われることがあります。弔慰金とは亡くなった人を弔い、遺族を慰めるために支給されるものです。相続人が弔慰金を受け取る場合は基本的に非課税ですが、一定額を超えると死亡退職金の扱いとなり、課税の対象となります。

死亡退職金として相続税の課税対象となる弔慰金の金額は、以下の通りです。

- 被相続人が業務上死亡したの場合…被相続人の死亡当時の給与月額の3年分相当額

- 被相続人が業務上の死亡ではない場合…被相続人の死亡当時の給与月額の6カ月相当額

上記の範囲を超える金額の弔慰金を受け取った場合は、死亡退職金として扱われるので注意してください。

まとめ

今回は相続税にかかる死亡退職金についてお伝えしました。死亡退職金は、本来の相続財産にはなりませんが「みなし相続財産」として相続財産に含まれます。

一方で、相続発生から3年経過後に支給額が確定した場合、受け取った相続人の一時所得として所得税の申告が必要です。死亡退職金には相続税の非課税枠があり、相続人ごとに受け取る金額や法定相続人の数で課税金額が変わります。また、相続放棄した人がいる場合には計算が異なり、課税金額の求め方はやや複雑になります。

死亡退職金は事前に支払われることを知らない場合もあるため、突然支給されて驚くこともあるでしょう。被相続人の務めていた会社から死亡退職金を受け取った場合には、税理士への相談がおすすめです。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

500万円×4人(法定相続人の数:B,C,D,E)=2,000万円

※ Cは相続を放棄しているが、法定相続人の数に含めることができる

※ 被相続人Aは実子がいるが、養子Eを一人、法定相続人の数に含めることができる

被相続人Aの死亡退職金の非課税枠:2,000万円

【配偶者B】

非課税限度額×(各相続人が受け取った死亡退職金÷死亡退職金の総額)

2,000万円×(1,500万円÷3,000万円)=1,000万円

【実子 長男C】

2,000万円×(500万円÷3,000万円)=333万円

【実子 長女D】

※相続放棄により、非課税枠の利用は不可

【養子 次男E】

2,000万円×(500万円÷3,000万円)=333万円

【配偶者B】

各相続人が受け取る死亡保険金−振り分けられた非課税枠=相続税の課税対象

1,500万円−1,000万円=500万円

【実子 長男C】

500万円-333万円=117万円

【実子 長女D】

500万円-0円(相続放棄により非課税枠はなし)=500万円

【養子 次男E】

500万円-333万円=117万円