相続が開始されると、さまざまな手続きにおいて被相続人・相続人の戸籍謄本類を原本で提出する場面があります。預貯金口座の解約などの遺産分割の手続きをはじめ、相続登記や相続税申告にも欠かせません。

しかし、相続人の人数などによっては多くの通数を必要とするため、収集に時間や費用がかかり、大きな負担となる場合があります。そこで、今回は戸籍謄本の代わりとなる「法定相続情報証明制度」の利用方法を紹介します。本制度のメリット・デメリットも解説しますので、ぜひご一読ください。

目次

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

「法定相続情報証明制度」とは|メリット・デメリットを解説

「法定相続情報証明制度」とは、戸籍謄本類を法務局へ提出することで、法務局の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しの交付をしてもらえる制度のことです。

交付された法定相続情報相続一覧図の写しは、預貯金口座の解約や不動産の相続登記、相続税の申告などの場面で、戸籍謄本類の原本提出の代わりに提出できます。

この章では法定相続情報証明制度のメリット・デメリットを解説します。

法定相続情報証明制度のメリット・デメリット

法定相続情報証明制度は戸籍謄本類の原本の代わりとなる便利な制度ですが、以下のとおりメリットとデメリットがあります。

- 各種相続手続き時に、戸籍書類一式の提出が不要になる

- 戸籍謄本類の収集負担が減る

- 多くの相続手続きに利用できる

- 税理士などの代理人に作成依頼できる

- 発行手数料が無料

- 法務局での手続きが必要で、認証には時間がかかる

- 日本国籍を有しない場合は利用できない

- 手続きの代理を依頼すると費用が掛かる

- 再発行依頼ができる人が限られる

- 戸籍謄本類が少なくて済むケースでは不要

- 相続放棄や相続欠格について記載できない

①メリット

法定相続情報証明制度を利用する最大のメリットは、同じ戸籍謄本類を何通も収集する手間が削減できる点です。法定相続情報一覧図を利用すれば、手続き時に大量の戸籍謄本類の原本を提出する必要がなくなります。

また、たくさんの預貯金口座を解約する必要がある場合も、戸籍謄本類の原本提出先を法定相続情報一覧図で行えるため、相続手続きが迅速に行える速に行えるというメリットもあります。原本還付という手続きを待たなくても、相続登記や相続税申告が可能です。

②デメリット

被相続人の遺産が限られており、ほとんど手続きが不要な場合や、相続人の人数が少ない場合は、あえて法務局での手続きが必要な本制度の利用はメリットがないと言えるでしょう。

また、相続放棄をした相続人も記載しますが、相続放棄の事実は記載されません。戸籍謄本・抄本には相続放棄は記載されないため、法務局側はチェックができないためです。

同様に、相続欠格の事実も記載できず、相続放棄・相続欠格者がいる場合は相続手続き時に相続放棄申述受理証明書や相続欠格証明書などの資料を追加で提出する必要があります。

ただし、相続廃除については戸籍謄本に記載されるため、法定相続情報一覧図に反映できます。

本制度が導入されたのはいつから?

以前に相続手続きを経験されたことがある方の中には、「こんな制度はなかった」と思う方もいらっしゃるでしょう。

法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)の5月29日からスタートした新しい制度です。本制度の導入の理由には、相続登記手続きの促進が挙げられます。

相続登記が未了となっている空き家が多く、管理者が不明となっている空き家に行政は解体も進められず苦慮しています。放置された空き家は全国に発生しており、国全体の社会問題と化しています。そのため、相続登記の義務化(2024年4月1日より)を見据えて導入されました。

法定相続情報証明制度を使ってみよう|利用の流れとは

法定相続情報証明制度は、すでに触れた通り法務局で手続きを行う必要があります。そこで、この章では相続時に便利な本制度の利用について、流れを解説します。

利用までの5つの流れ

本制度の利用は、以下5つのステップを踏む必要があります。

| 1.必要書類の収集 2.法定相続情報一覧図の作成 3.法務局で認証の依頼 4.登記官が審査・認証 5.認証済の法定相続情報一覧図(写し)の交付 |

次に各ステップについて解説します。

必要書類の収集

法定相続情報一覧図の認証を受けるためには、まず法務局へ提出するための必要書類を収集する必要があります。必要書類は以下です。申出人の公的証明以外は各自治体の窓口で取得できます。

- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本または除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附表

- 相続人全員の戸籍謄本類

- 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる運転免許証(両面コピー)などの公的書類

上記4つの他に、法定相続情報一覧図に各相続人の住所を記載する場合は各相続人の住民票の写し(印鑑証明書、戸籍の附表も可)を提出します。

各相続人の住所が記載されていると相続登記時などに各相続人の住民票提出が不要となり便利です。

詳しくは以下、法務局のチラシをご確認ください。

参考URL 法務局 あなたの相続手続を応援します!法定相続情報証明制度

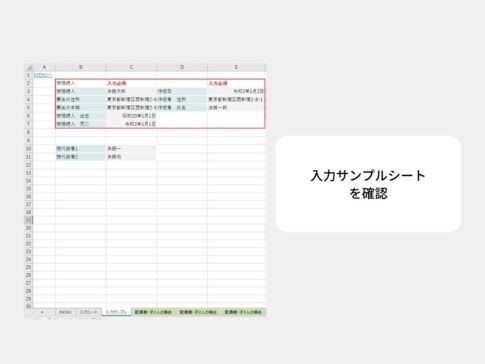

法定相続情報一覧図の作成

法務局で認証を受ける法定相続情報一覧図は、申出人側で作成します。難しく感じるかもしれませんが、書式は法務局HPに公開されているため確認しながら作成しましょう。

書き方としては家系図作成に類似しています。なお、戸籍謄本などに記載されている文字が旧字で読みにくいなどのご事情がある場合は、お早めに税理士など専門家にご相談いただくことがおすすめです。

参考URL 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法務局で認証の依頼

必要書類と法定相続情報一覧図の作成図を添えて法務局へ提出します。

法務局は以下の4つから選択可能です。

- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

- 被相続人の死亡時の本籍地を管轄する法務局

- 遺産の不動産の住所地を管轄する法務局

- 申出人の住所地を管轄する法務局

例として、被相続人が神奈川県横浜市青葉区で亡くなったら、横浜地方法務局青葉出張所で手続きをすることが可能ですが、不動産がある別の場所や申出人の最寄りの法務局も選べます。

提出前には各法務局で本制度の相談をすることも可能です。(原則予約制)

書類の提出は委任を受けた代理人や、郵送でも可能です。

登記官による審査

提出書類を提出すると、認証に向けて審査が行われます。

一般的に認証完了まで1~2週間とされていますが、法定相続情報一覧図や書類に不備があると修正が必要となる可能性があります。

認証完了

認証が完了すると、法定相続情報一覧図の原本は法務局に保管され、写しの交付を受けられるようになります。写しは何枚取得しても無料ですので、相続手続きが多岐にわたる場合は多く取得しておくことが望ましいでしょう。

なお、法定相続情報一覧図の保管は「5年間」とされ、この期間内は申出人が再度要求すれば、再交付が受けられます。5年間は申出日の翌年から起算します。

提出時に使った戸籍謄本類も返還されるため、受領を忘れないようにご注意ください。

法定相続情報証明制度を利用する際のポイント

これから実際に法定相続情報証明制度を利用される場合は、以下のポイントを押さえておくことが望ましいでしょう。この章では利用時の注意点や、代理人依頼におけるポイントをご紹介します。

相続手続き以外には使えない

被相続人と相続人の関係が家系図のようにまとまっている本制度は、大変便利な書類ではあるものの、相続手続き以外の場面では使えません。

たとえば、作る際に希望すれば相続人の住所が入っている公的な書類であり、相続登記には利用できますが相続人個人が手続きする際に必要となる住民票の代用にはなりません。

被相続人と配偶者との婚姻関係を証明したり、被相続人と親子関係を証明するためにも利用できませんのでご注意ください。

外国籍の方は利用できない

本制度は日本国籍を有する方が利用できます。諸外国の多くには戸籍制度はなく、本制度の利用もできません。

被相続人が外国籍だった場合、原則として被相続人の本籍国における法律に相続を行います。手続きが複雑となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。

原本還付も受けられる

戸籍謄本類と同様に、基本的に相続手続き時に法定相続情報一覧図を提出し、原本還付を希望したら返却は受けられます。(ただし、金融機関などの判断による)

原本還付が受けられると、また別の相続手続きに利用できます。

手続を代理人に依頼する場合の注意点

法定相続情報証明制度を利用するメリットにも挙げましたが、法定相続情報一覧図は代理人に依頼して作成してもらうことも可能です。

法定相続情報一覧図の作成だけを依頼することもできますが、遺産分割協議書の作成や、遺産分割全般の手続き、相続税申告などの業務をまとめて税理士にも依頼できます。

法定相続情報一覧図の作成にあたっては戸籍謄本類の収集も必要であるため、相続人が多いなどのケースでは、最初から相続手続き全般を専門家に依頼することもおすすめです。委任状も必要となるためご注意ください。

代理人になれる人とは

代理人には親族、もしくは一定の資格を持った専門職が対応できます。

「一定の資格を持った専門職」とは、税理士の他、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士です。

法定相続情報一覧図の写しは再交付が受けられる

法定相続情報証明制度は文中にもご説明のとおり、発行年の翌年から起算し5年以内であれば写しの再交付が受けられます。相続手続きにすべて使ってしまっても、再度無料で取得することが可能です。この章では再交付の方法について、詳細を解説します。

再交付の流れ

再交付を申し出できるひとは、最初に交付を申し出した方に限られます。たとえ相続人であっても申出人以外は再交付の申請はできません。

- 再交付の申請先

再交付の申請は初回に交付を受けた法務局に限られます。 - 再交付の申出書の提出

再交付を受けるためには、法定相続情報一覧図再交付申出書を提出する必要があります。該当書類は法務局の窓口で入手するか、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。以下リンクよりご確認ください。

再交付の申出時には申出人本人の確認書類が必要です。運転免許証の両面のコピーやマイナンバーカード(表面のみ)、パスポートなどの顔写真付きの公的な身分証明書のコピーをご用意ください。代理人申請時には委任状も必要です。

申出書には再交付が必要な理由を問う欄があります。利用目的を明確にしましょう。

準備した書類を、最初に法定相続情報一覧図の保管・交付の申出を行った法務局の窓口に提出します。郵送請求も可能ですが、返信用封筒を添える必要があります。

法定相続情報一覧図の再交付の手数料も無料です。

参考URL 法務局 再交付申出書様式(PDF版)

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は異なる

法定相続情報一覧図と似ている書類の1つに、相続関係説明図があります。相続関係説明図も家系図にように作る書類ですが「法務局の認証の有無」によって違いがあります。

相続関係説明図は法務局の認証を受けている書類ではありません。そのため、相続手続き時に利用する際に、戸籍謄本類の提出に代えることはできず、戸籍謄本類もセットで提出する必要があります。

相続関係説明図のメリット・デメリット

相続関係説明図のメリットは、法定相続情報一覧図のようにあらかじめ定められた書式ではないため、自由に記しておきたい情報を記載できます。

法定相続情報一覧図では記載できない相続放棄や相続欠格も記載可能です。また、相続登記時には使えるため、法務局に提出すれば戸籍謄本類の原本還付が受けられます。

一方で、デメリットもあります。

法定相続情報一覧図のように戸籍謄本類の代替にはならないものの、作成労力は法定相続情報一覧図と認証以外はほとんど同じです。必要な場面に応じて、どちらの作成がご自身に向いているか検討する必要があるでしょう。

まとめ

本記事では法定相続情報証明制度のメリット・デメリットについて詳しく解説しました。

導入後まだ新しい制度と言える法定相続情報一覧図ですが、写しの交付は無料であり、さまざまな相続手続き時に利用できるため、必要に応じて作成することがおすすめです。相続関係説明図とも比較しながら、どちらを作るべきか専門家に相談してもよいでしょう。

横浜市の響き税理士法人では、相続にまつわるさまざまなご相談に対応しています。戸籍謄本類の収集や法定相続情報一覧図の作成なども相続税申告とあわせてご相談可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。