相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)と、その相続人の関係性をわかりやすく家系図のようにまとめたものです。では、どういった時に必要で、どのようなメリットがある書類なのでしょうか。

今回の記事では、相続関係説明図について、書き方や作成のメリットをわかりやすく紹介します。無料のテンプレートも公開していますので、ぜひご一読ください。

※本EXCELシートを利用されたことにより生じた不利益や損害などについては、響き税理士法人は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

目次

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、相続税申告や相続登記時などに添付する書類で、被相続人と相続人を家系図形式で関係を図式化したものです。

戸籍謄本を一目見ただけでは、なかなか家族の関係が読み解けません。しかし、相続関係説明図があれば一目で被相続人と相続人の関係がわかります。ただし、法的な書類ではないため、記載内容に厳密な決まりがあるものではありません。

相続関係説明図に記載する主な内容

相続関係説明図には、主に以下の内容を記載します。

- 被相続人に関する情報

氏名、本籍地・登記簿上・最後の住所地、出生年月日、死亡年月日 - 相続人に関する情報

氏名、住所地、被相続人との続柄、出生年月日

相続関係説明図は、被相続人と法定相続人との関係を示すもので、養子縁組している子や前妻・前夫との子も記載します。

家系図とは異なるため、同居していても代襲相続ではない相続人の子(孫)のように法定相続人ではない家族は記載できません。また、内縁関係も記載しません。

相続関係説明図はいつ使う?

実際に「相続関係説明図」はどのような時に使用するのでしょうか。主な使用例は以下です。

- 相続税申告

- 相続登記

- 遺産分割調停

- 金融機関の口座解約や名義変更 など

こうした相続手続きの際に、相続関係説明図を戸籍謄本類とセットで提出すると、戸籍謄本の確認後に「原本還付」が受けられます。詳しくは後述します。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違いは

相続関係説明図と類似した書類に、「法定相続情報一覧図」と呼ばれる書類があります。この2つの書類は、似ている形式をしていますが、大きな違いがあります。この章で詳しく解説します。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、相続関係説明図とは異なり「公的な書類」です。2017年からスタートした「法定相続情報証明制度」に基づくものでA4サイズ1枚に相続関係の図式が掲載されます。

必要事項はあらかじめ定められており、柔軟に記載できるわけではありません。書式は法務局の認証を受ける必要があります。

法定相続情報証明制度の利用する場合、最寄りの法務局に「申出書」および「所定様式で作成した法定相続情報一覧図」(相続関係説明図)の他、添付書類を提出する必要があります。

提出後は約1週間以内に完成し、認証から5年以内は何枚取得しても無料です。作成の申請費用などもかかりません。

2つの書類の主な違い

2つの書類の主な違いは以下のとおりです。

| 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |

|---|---|---|

| 作成ルール | 自由 | 様式や記載項目が決められている |

| 法務局での手続き | 不要 | 必要 |

| 公的な証明力 | なし | あり |

| 戸籍謄本の代わりになるか | 代わりにならない | 代わりになる場合がある |

相続関係説明図は、あくまでも任意で作られるものであり、法務局が公的に求めている書類ではありません。戸籍謄本とセットで提出し、原本還付を受ける必要があります。一方で、法定相続情報一覧図は法務局の認証印が得られており、戸籍謄本類を提出しなくてもよいケースがあります。しかし、認証を受ける手続きが必要です。戸籍謄本の取得数を減らせるため大変便利です。

法定相続情報一覧図に記載できないこととは

法務局の認証を受けるため、使用用途が広いように感じる「法定相続情報一覧図」ですが、相続関係説明図とは異なり記載できない内容があります。記載できない内容は主に以下のとおりです。

- すでに亡くなってた相続人

- 相続の欠格・廃除を受けた相続人

- 遺産分割や相続放棄の内容

- 数次相続の場合の次の相続

相続関係説明図を作成するメリットとは

相続発生後に、相続関係説明図は必ず作成が必要なものではありません。しかし、作成には大きなメリットがあります。この章で詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。

戸籍謄本類の原本還付が受けられる

相続関係説明図を作成するメリットには「戸籍謄本類の原本還付」が挙げられます。相続関係説明図を提出すれば、戸籍関係の書類を返還してもらえます。

たとえば、相続登記や金融機関口座の解約時には被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や、相続人の戸籍謄本が必要です。

場合によっては非常に多くの通数が必要となり、戸籍謄本の取得に必要な費用も増えてしまいます。しかし、原本還付で戻ってくると次の手続きに活用できます。

相続税の計算、相続登記に使える

相続税申告時にも相続関係説明図の利用が可能です。基礎控除額や生命保険金・死亡保険金の非課税限度額の計算時には、法定相続人の人数が欠かせません。本書類があれば簡潔に計算できます。

また、相続登記時にも使えますので作成しておくと便利です。

相続関係説明図はどうやって作る?

相続関係説明図は、作成に法的なルールが設けられているわけではありません。しかし、ある程度記載すべき事項があるため本記事内でご説明済みです。では、実際の作成にあたってはどのように作ればよいのでしょうか。

相続関係説明図の作成方法は、次のとおりです。

ステップ1 必要書類の収集

相続関係説明図を作成するにあたって行うべき事前準備として、まず、以下の情報を調べる必要があります。

上記の情報を調べる為に、以下の書類を取得しましょう。

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の最後の住所を証明する住民票(除票)または戸籍の附票

- 被相続人名義の不動産の登記簿謄本(複数ある場合には全て)

- 相続人の戸籍謄本

- 相続人の住民票

戸籍謄本の収集にあたっては、2024年3月1日から始まった「戸籍謄本等の広域交付制度」の利用もおすすめです。以前よりも収集がスムーズになっています。

参考URL 法務局 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

ステップ2 相続関係説明図の作成

相続関係説明図は、ネット上に公開されているひな形の活用や、Wordなどを用いて作成することも可能です。手書きでもOKです。

以下のエクセルシートをご活用いただいても問題ありません。

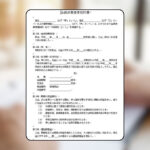

相続関係説明図には、以下の項目を記載していきます。

- タイトル

タイトルの部分には、「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」と記載し、誰の相続関係説明図であるかを明らかにします。法定相続情報の場合は「被相続人 ○○○○ 法定相続情報」とし記します。

- 被相続人の情報

相続関係説明図には、被相続人の以下の情報を記載しておきます。

1. 名前

2. 死亡年月日

3. 被相続人の住所:被相続人の欄には、以下の3種類の住所を記載します。

最後の本籍地:亡くなった当時、戸籍地

最後の住所:亡くなった当時、住民票が置かれていたところ

登記簿謄本上の住所:相続により名義変更を行う不動産の登記簿に記載されている住所

- 相続人の情報

相続関係説明図に記載する相続人の情報には、下記の項目が必要です。

1. 相続人の名前、誰が相続するのか:誰が遺産を相続するのかを明確にする為に、相続人の名前の後に①「相続」②「遺産分割」③「相続放棄」のいずれかを記載します。

・相続は、財産を相続する人のこと

・遺産分割は、遺産分割協議を行った結果、財産を相続しない人のこと

・相続放棄は、相続放棄を行い遺産相続しない人のこと

2. 被相続人との続柄:相続人の名前の横に、被相続人(故人)との続柄を記載します。配偶者を「夫」「妻」、子を「長男」「二男」などと記載し、相続人と被相続人との続柄を明らかにします。

3. 生年月日、住所 : 相続人の名前の下には、出生の年月日、住所を記載します。住所は、住民票が置かれている住所を記載します。被相続人よりも先に亡くなっている相続人がいた場合には、生年月日と死亡年月日を記載します。

- 相続関係を表す罫線

被相続人や相続人を罫線でつなぎます。配偶者は二重線で、それ以外は一本線でつなぎます。離婚している場合は二重線に「×」をつけて離婚成立年月日を記載します。

- 戸籍還付の欄

相続関係説明図の下部に「相続戸籍関係一式は還付した」と記載します。その右側に担当者が押印するためのスペースを空けておくと親切です。

- 作成者の情報

この図を作成した人については、作成日と作成者の住所と氏名を記載し、押印します。

記載例

相続関係説明図は意外と簡潔に作れる書類です。法務局のホームページにも相続関係説明図の見本が掲載されているため、確認の上で作成されることがおすすめです。

相続関係説明図を作ってみよう!エクセルシートの使い方

今回提供しているエクセルシートは非常に簡単です。実際の作り方は以下をご参考ください。

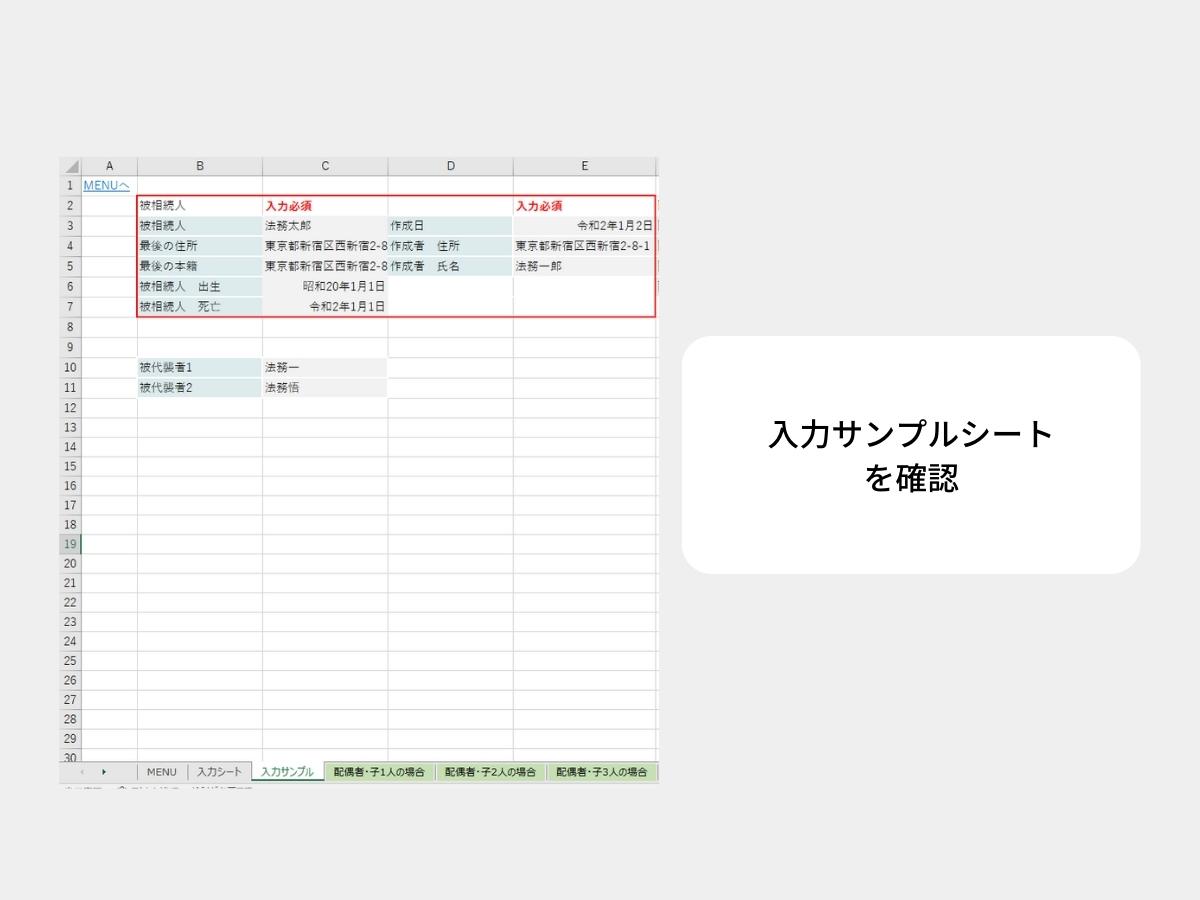

手順① 入力サンプルを確認

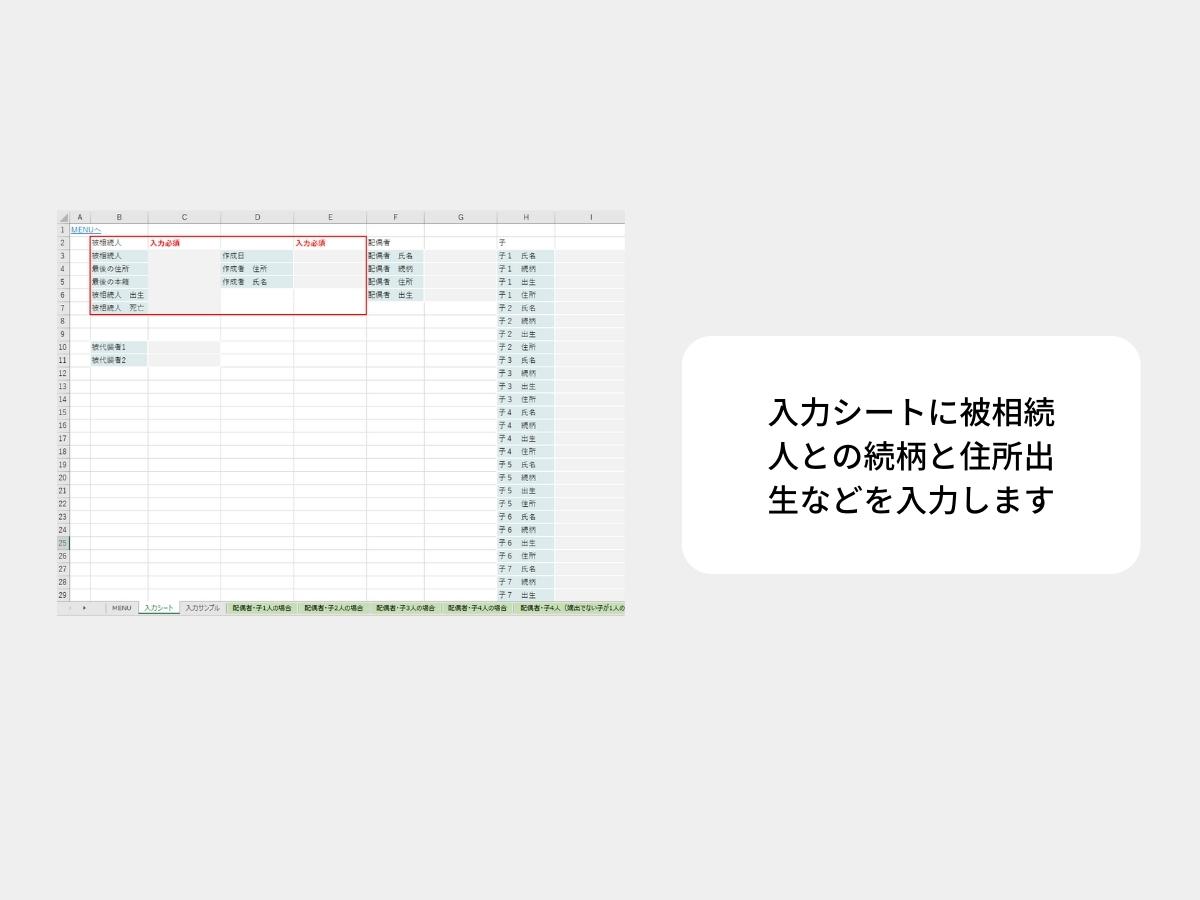

手順② 入力シートに必要情報を入力

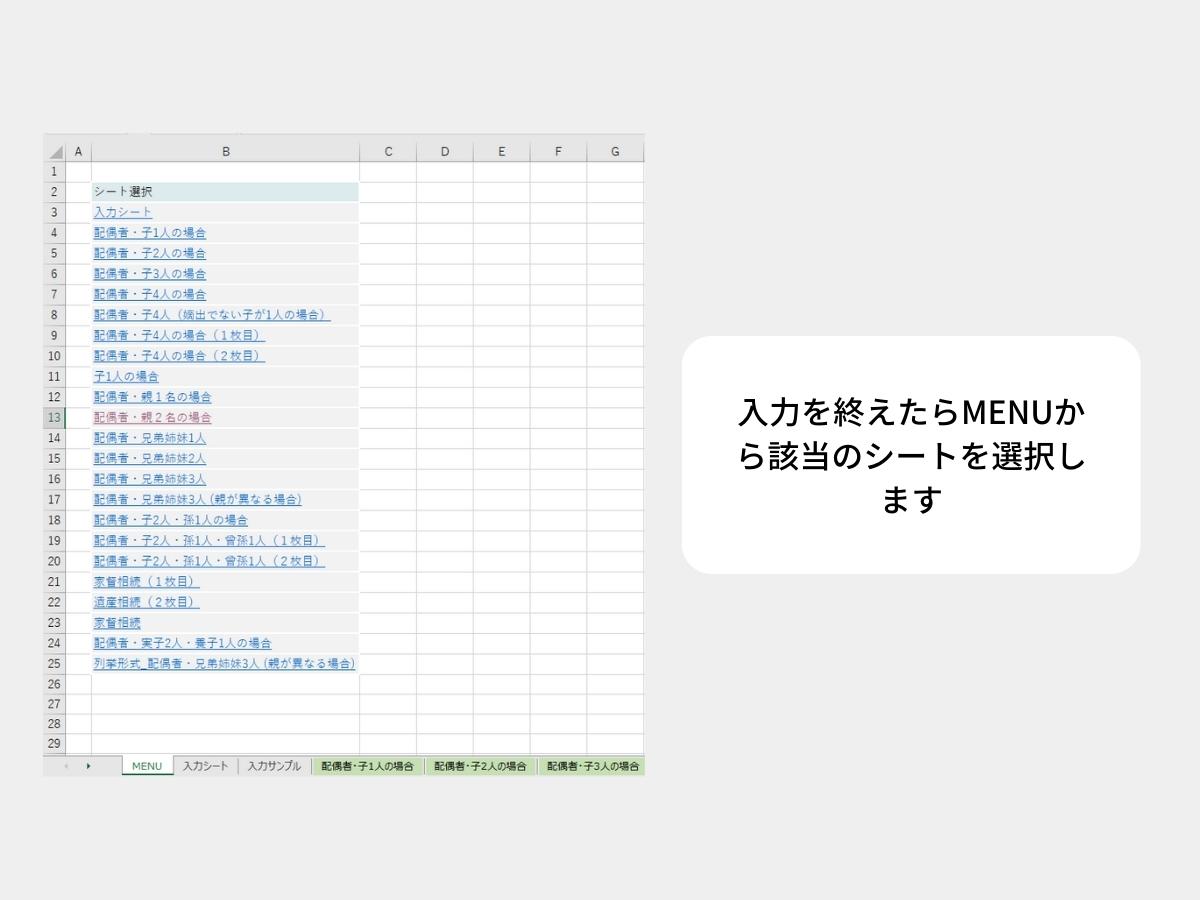

手順③ MENUから使いたいシートを選択

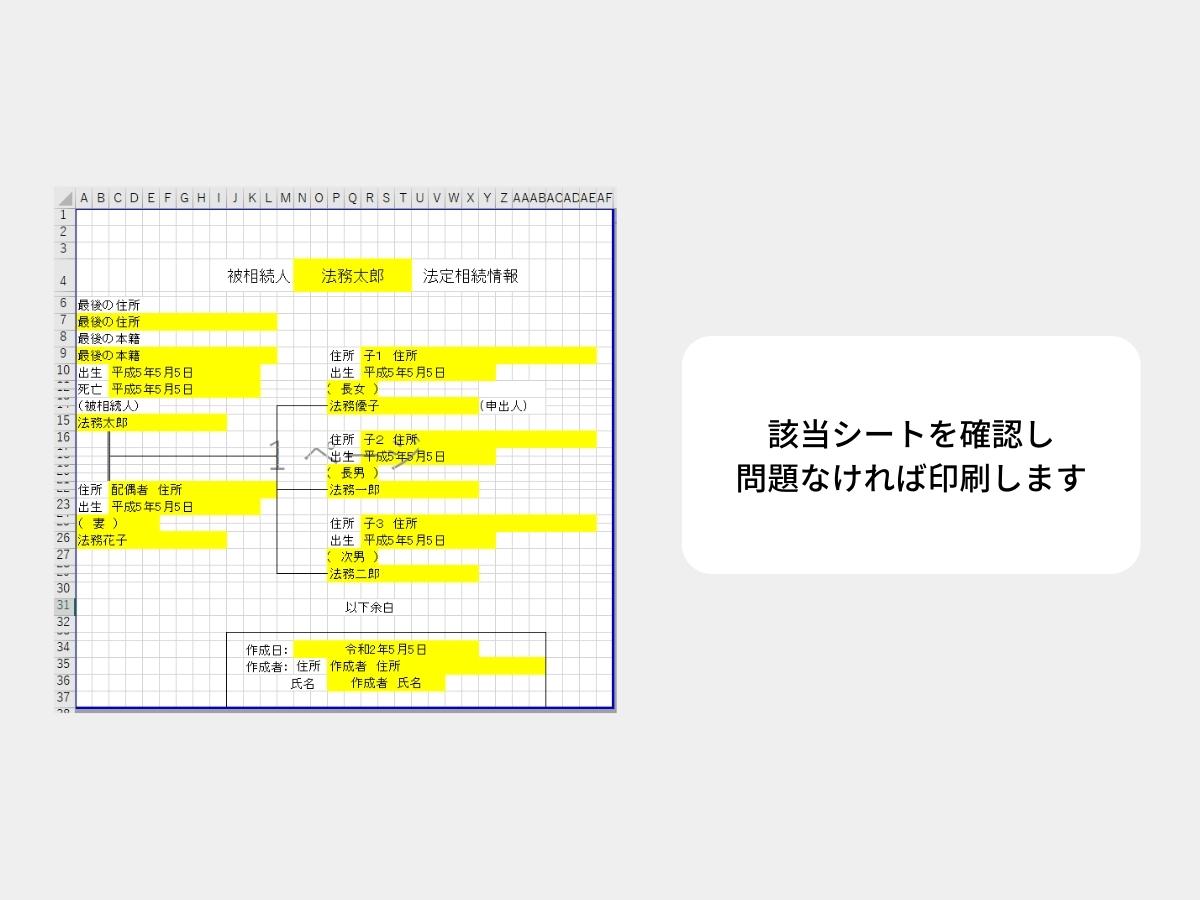

手順④ 該当のシートの入力内容を確認

相続関係説明図を作成する際の注意点

自分で簡単に作れる相続関係説明図ですが、作成時には押さえておきたい注意点があります。詳しくは以下のとおりです。

複雑な相続関係の記載に注意

相続関係説明図を作る際には、養子縁組や代襲相続、数次相続等を記載することもがあります。複雑な相続を記載する際にはミスが起きやすいため、専門家に相談しながら作ることもおすすめです。

また、相続人の情報には氏名・出生日だけではなく現在の住所を記載する必要があります。住民票を取得し、正しく記載しましょう。

相続放棄も漏れなく記載する

法定相続情報一覧図とは異なり、相続関係説明図には相続放棄をした旨も記載できます。ただし、実際に相続手続きを進める際には、放棄をした方が受領する「相続放棄受理証明書」が必要となる場合があります。特に金融機関の口座解約時には求められることが多いため注意しましょう。

相続放棄をした方は、相続人名の横に【相続放棄】と記載します。

遺産分割、相続による遺産の取得も記載する

上記の相続放棄だけではなく、不動産を取得する相続人には「相続」による取得か、「遺産分割」による取得か分けて記載する必要があります。

- 遺産分割協議の結果、不動産を相続する人は名前の横に【相続】と書く

- 遺産分割協議の結果、不動産を相続する人の名前には【遺産分割】と書く

まとめ

今回は、相続税申告や相続登記時に使用する「相続関係説明図」について書き方を中心に詳しく解説しました。相続関係説明図には法的なフォーマットが用意されていませんが、法務局の例を確認しながら作ることがおすすめです。

戸籍謄本類の原本還付にも役立ちますので、ぜひ本記事に添えて公開しているテンプレートも活用し、作成してみてください。

横浜市の響き税理士法人では、相続税申告に関するご相談に広く対応しています。相続税申告時の必要書類に困ったら、まずはお気軽にお尋ねください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

STEP1:必要書類の収集

STEP2:相続関係説明図の作成