相続する際には多くの方が所有しているため、不動産と現金のいずれも相続財産に含まれやすくなります。では、実際に相続する際には不動産と現金のどちらが相続人にとって「お得」でしょうか。

そこで、今回は不動産と現金について、相続時のメリット・デメリットを中心に詳しく解説します。相続時の違いを知っておくと生前からの相続対策にも役立ちますので、ぜひご一読ください。

目次

この記事の監修者

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

相続時の不動産と現金|どちらが相続人にお得?

相続において、不動産と現金のどちらを相続する方が相続人にとって有利かは、一概には言えません。現金の方が相続税の納税資金に応用しやすいですし、実家の建物と土地なら、現金よりも思い入れは強く価値が高いでしょう。

ただし、相続税の節税という観点から見ると、不動産の方がお得になる傾向があります。詳しくは以下のとおりです。

不動産の方がメリットは大きい

相続税を計算する際、財産の評価額が基準となります。不動産は時価よりも相続税評価額が低くなる傾向があるため、同じ価値を持つ現金と比較して、税負担を抑えられる可能性が高いのです。

・土地の評価額

土地の評価額は国税庁が定める「路線価方式」と「倍率方式」に基づいて評価されます。例えば路線価は、実勢価格(実際に取引される市場価格)の概ね80%程度を目安とされており、時価よりも低い評価となります。

・建物の評価額

市町村が定める「固定資産税評価額」に基づいて評価され、ほぼ同じです。

まずは不動産を相続することのメリットから見ていきます。

不動産には相続時にはお得な特例も多い

不動産が相続において有利とされるもう1つの理由は、相続税の特例の適用を受けられる可能性が高いことです。また、不動産の種類によっては現金よりも評価額が低くできる可能性があります。

- 小規模宅地等の特例

- 賃貸不動産の評価減

これらは、現金には適用されない不動産特有のメリットです。しかし、特例の適用には細かな要件があり、すべての不動産に適用できるわけではないため注意も必要です。小規模宅地等の特例については後述します。

なぜ不動産の相続はメリットがあるの?

相続において不動産を相続することは、相続人にとって特に税制面で大きなメリットがあります。さらに、不動産が持つ特性を最大限に活かすことで、相続税負担の軽減だけでなく、将来的な資産形成や安定した収入源の確保にもつながる場合があります。

不動産は、現金や有価証券とは異なる評価方法が適用されるため、節税効果も期待できます。そこで、本章では不動産を相続するメリットについて詳しく解説します。

小規模宅地等の特例がある

相続税の計算においては、一定の条件を満たす場合に利用できる「小規模宅地等の特例」があります。前述のとおり特例が使えなくても不動産は評価を減額計算できるうえに、本特例が利用できればさらに大幅な減額評価が可能です。

この特例は家屋には使えず土地のみに使えるもので、一定条件を満たす土地については最大80%も評価額を下げることができます。

小規模宅地の特例が使えるのは以下四種類の土地に限られ、それぞれ減額できる割合や適用される面積の上限が異なります。

| 土地の種類 | 土地の用途概要 | 適用面積の上限 | 減額割合 |

|---|---|---|---|

| 特定居住用宅地等 | 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 330㎡ | 80% |

| 特定事業用宅地等 | 貸付け以外で被相続人等の事業の用に供されていた土地 | 400㎡ | 80% |

| 特定同族会社事業用宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その事業の用に供されていた土地 | 400㎡ | 80% |

| 貸付事業用宅地等 | 一定の貸付け事業の用に供されていた土地 | 200㎡ | 50% |

本特例については関連記事もご一読ください。

収益性がある

不動産を相続するもう一つの大きなメリットは、収益を生み出す可能性を秘めている点です。特に、アパートやマンション、貸家などの賃貸不動産を相続した場合、相続人はその不動産から継続的に家賃収入を得ることができます。

この家賃収入は、相続人の新たな収入源となり、生活費や他の資産形成に充てることが可能です。賃料収入は、相続税評価額の圧縮効果だけでなく、相続後の資産運用の観点からもメリットが大きいと言えます。

例えば、相続した現金はそのままでは増えませんが、収益性のある不動産は将来にわたって安定したキャッシュフローを生み出し続ける可能性があります。

また、単に賃貸に出すだけでなく、駐車場や貸地として活用するなど別の形で収益を得る道も考えられます。

賃家は相続税評価が低い

不動産を相続する際の大きなメリットの一つとして、賃家(賃貸している建物)は自ら居住する建物や空き家と比較すると、相続税評価額が低くなる点が挙げられます。これは、他人に貸し付けていることで所有者の利用が制限され、自由な処分ができない状況にあるとみなされるためです。

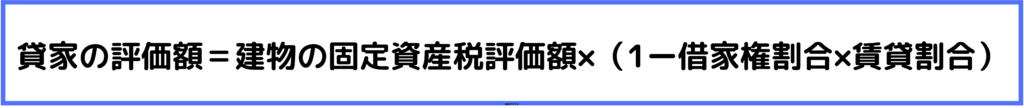

具体的には賃家の相続税評価額は、建物の固定資産税評価額を基に、以下の計算式で求められます。

ここでいう「借家権割合」は、全国一律で30%と定められています。つまり、賃家として貸し付けている建物は、その固定資産税評価額から30%が控除された金額で評価されることになります。

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の建物がまるごと賃貸に出されている場合、その建物の相続税評価額は、2,000万円 × (1 – 0.3) = 1,400万円となります。これにより、現金2,000万円と比較して、600万円分の評価額を圧縮できることになり、相続税の節税効果が期待できます。

賃家が建っている土地(貸家建付地)についても、同様に評価額が減額されます。

「借地権割合」は、地域によって異なりますが、60~70%と定められている地域が多く土地の評価額も圧縮されます。

このように、賃貸不動産は建物の評価だけでなく、土地の評価においても相続税評価額を低く抑えることができるため、特に相続財産に占める不動産の割合が大きい場合に有効な相続税対策となり得ます。

生前から収益不動産として活用することで、継続的な家賃収入を得つつ、相続時には税負担の軽減を図ることが可能になります。ただし、賃貸不動産は現在建築費などが高騰しています。空室リスクや修繕費などの維持管理費用、管理の手間といったデメリットも存在するため、これらの負担と節税効果を総合的に考慮して検討することが重要です。

不動産を相続するデメリット

次に、不動産を相続する場合のデメリットを見てみましょう。

不動産は分割が難しい

実際の相続時には不動産だけではなく、有価証券や車両、債務などの相続財産も多く含まれます。複数の相続人で遺産分割協議を行う際には、すべての相続財産が分割対象です。

不動産をめぐって分割が難航する場合、換価処分して売却代金を分け合う必要があったり、別途不動産を取得する相続人が自分の財産から代償金を支払って調整が必要になったりすることがあります。

不動産は物理的に分割することが難しく、協議が難航しやすいのです。土地の場合は分筆といって区画を相続人事に分割し、別々の所有権者を設定することもできます。

しかし、税金面や土地の使いづらさなどのデメリットが出るおそれもあります。

共有化はリスクが生じる

どうしても分割が難しい場合、不動産は共有状態にすることもできます。ただし不動産の共有はリスクが生じるため通常はおすすめされません。

不動産を共有名義にすることは、複数の相続人が一つの不動産を共同で所有することを意味します。例えば、相続人が兄弟3人の場合、それぞれの持分に応じて不動産の所有権を分ける形です。一見すると公平な方法に見えますが、これは将来的なトラブルの温床となる可能性が非常に高いため、税理士や弁護士などの専門家は、原則として不動産の共有は避けるべきとアドバイスしています。

共有状態の不動産が抱える主なリスクは以下の通りです。

・管理や処分に関する意思決定の困難さ

不動産の売却や賃貸、大規模な修繕など、重要な決定を行う際には、共有者全員の同意が必要となるケースがほとんどです。共有者のうち一人でも反対すれば、その決定を進めることができません。例えば、共有者の一人が急な資金が必要になり売却を希望しても、他の共有者が反対すれば売却は実現せず、その共有者は資金を得る手段を失うことになります。

・権利関係の複雑化

共有状態が続くと、共有者のうち誰かが亡くなった場合、その持分はさらにその相続人に引き継がれます。これにより、共有者がさらに増え、権利関係が雪だるま式に複雑化していきます。顔も知らない遠い親戚が共有者となることもあり、将来的に管理や処分が極めて困難になる「負の遺産」と化してしまうリスクがあります。

・売却の困難さ

共有不動産は、その性質上、買主が見つかりにくい傾向にあります。買主は、複雑な共有関係の解消に手間がかかることを嫌うため、購入をためらうことが少なくありません。

これらのリスクを避けるためにも、遺産分割の際には、代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人にはその評価額に応じた現金を支払う方法)や換価分割(不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分割する方法)など、共有状態を避けるための方法を検討することが望ましいでしょう。

現金を相続するメリット

不動産の相続にはメリット・デメリットがありましたが、現金を相続することのメリットとはどのようなものでしょうか。

分割がしやすい

現金は1円単位でわかりやすく分割ができます。

複数の相続人間であっても円満に分割できるため、遺産分割トラブルが起きにくいでしょう。不動産よりもスムーズに相続手続全般が進めやすいというメリットがあります。

納税や支払いがしやすい

相続税は高額になるケースもあります。現金なら納税資金としてそのまま利用できますし、被相続人の葬祭費用などの必要経費にも充当することが可能です。

評価が簡単

分割がしやすい現金を相続するメリットには、その評価が非常に簡単であることも挙げられます。相続税を計算する際、財産の種類に応じて評価方法が定められていますが、現金は、その額面通りの金額がそのまま相続税評価額となります。

例えば、被相続人が遺した現金が1,000万円あれば、相続税の計算上も1,000万円として評価されます。株式や不動産のように、専門的な知識や複雑な計算、あるいは専門家への依頼が必要となる評価作業が一切発生しません。相続税額の概算も容易に行えます。

現金は1円単位で分割ができますから、複数人間での相続財産の取り分調整で非常に重宝します。不動産は換価して分割するとしても、買い手を見つけて実際に売却代金を受け取るまでは数か月はかかります。現金ならすぐに分割ができ時間もかかりません。

管理費や修繕費、固定資産税などがかからない

現金を相続する大きなメリットには、不動産のように継続的な維持管理費用や税金が発生しないことも注目すべきでしょう。

不動産を所有している場合、以下のような費用が継続的に発生します。

- 固定資産税・都市計画税

毎年課税される地方税で、不動産の評価額に基づいて計算されます。

- 修繕費

建物の老朽化や設備の故障などにより、定期的に修繕費用が発生します。特に大規模な修繕が必要な場合、一度に多額の出費を伴うことがあります。

- 管理費

マンションなどの集合住宅の場合、共用部分の維持管理のために毎月管理費や修繕積立金が徴収されます。

- 火災保険料・地震保険料

万一の災害に備えて、保険に加入する必要があります。

- その他

不動産の種類によっては、駐車場代、清掃費用、水道光熱費などがかかる場合もあります。

これらの費用は、不動産を所有している限り継続的に発生し、相続人の経済的な負担となります。しかし、現金を相続した場合、このような維持管理費用や固定資産税などの税金は一切かかりません。

現金を相続するデメリットもある

現金を相続するデメリットには不動産と比べると相続税の負担が重くなることが挙げられます。

現金は相続税の計算の際にそのままの額で評価されるので、不動産と比べて割高となり、その分相続税の額が上がってしまいます。

次の項では不動産を相続した場合と現金を相続した場合で、相続税の負担がどうなるかご説明します。

現金と不動産|相続税の計算例

相続において現金と不動産のどちらが相続人にとって有利なのかをより具体的に理解するために、実際に相続税の計算例を見てみましょう。ここでは、相続人が1名で、相続財産の種類が異なるケースを比較します。

相続税には、基礎控除枠という非常に大きな控除があります。これは、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算され、どのようなケースでも、相続財産の総額からこの基礎控除額を差し引いて、課税対象となる金額(課税遺産総額)を小さくすることができます。つまり、相続財産がこの基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません。

今回は、相続人が1名ですので、基礎控除額は 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円 となります。

【仮定】

- 相続人: 1名(被相続人の子)

- 相続財産総額(時価): 8,000万円

- 基礎控除額: 3,600万円

ケース1:現金8,000万円を相続した場合

現金は額面通りの金額が相続税評価額となります。

- 相続税評価額: 8,000万円

- 課税遺産総額: 8,000万円 – 3,600万円(基礎控除) = 4,400万円

この課税遺産総額に相続税率を適用します。 相続税の速算表より、4,400万円に対する税率は20%、控除額は200万円です。

- 相続税額: 4,400万円 × 20% – 200万円 = 880万円 – 200万円 = 680万円

ケース2:不動産(自宅)を相続した場合

時価8,000万円の不動産を相続すると仮定します。

精密な計算は省き、相続税評価額は時価よりも約2割安い評価額(時価の80%)**で計算します。ここでは、小規模宅地の特例は適用されないものとします。

まず、不動産の相続税評価額をざっくりと計算します。

- 不動産の相続税評価額: 時価 8,000万円 × 80% = 6,400万円

この不動産評価額6,400万円が課税対象となります。

- 課税遺産総額: 6,400万円 – 3,600万円(基礎控除) = 2,800万円

この課税遺産総額に相続税率を適用します。相続税の速算表より、2,800万円に対する税率は15%、控除額は50万円です。

- 相続税額: 2,800万円 × 15% – 50万円 = 420万円 – 50万円 = 370万円

現金よりも相続税額は安くなりました。実際には小規模宅地等の特例が適用される場合も多く、さらに減額できる可能性があります。

まとめ

本記事では不動産と現金について、相続財産として受け取る場合、どちらがお得になるのか税理士が詳しく解説しました。

相続税の負担を考えた場合、不動産の方が安く計算できるしくみが多く、相続税負担を下げることができます。さらに小規模宅地の特例を利用できれば、最大80%の評価減の恩恵を受けられるのでお得度合いが大きくなります。収益物件ならではのメリットも魅力的でしょう。

一方で現金は計算が用意で分割もしやすいというメリットがあります。家族構成や不動産の種類なども分析しながら検討する必要があるため、税理士に生前から相談されることがおすすめです。

詳しくは横浜市の響き税理士法人へご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。